Transports (train, avion, auto, vélo…..)

![]() sos-litiges-58

21/09/2025

sos-litiges-58

21/09/2025

Prix du carburant : 10 astuces pour payer moins cher

Les prix du gasoil et de l'essence atteignent des records en raison de la situation en Ukraine, mais il y a des solutions pour faire des économies à la pompe, en conduisant ou en matière d'entretien de sa voiture.

Trouvez la station-essence la moins chère pour faire le plein de carburant à prix réduit près de chez vous. Le prix de l’essence n’est pas le même à toutes les pompes. Et chaque point de vente le modifie constamment. La station la moins chère le lundi n'est peut-être pas la même le lendemain. Les stations rattachées à des enseignes de la grande distribution sont généralement bien moins chères que celles des pétroliers (Total, Shell, Elf, Esso, BP…). Certains supermarchés promettent même du carburant à prix coûtant (ce qui ne représente en général qu’une économie de 1 à 3 centimes d’euro sur le prix au litre…).

Pour trouver l'essence au meilleur prix près de chez vous, les comparateurs en ligne, mis à jour en temps réel, sont légion. L'un d'entre eux sort du lot : celui du gouvernement. Il est accessible gratuitement et facilement à l'adresse : Prix-carburant.gouv.fr.

Une simulation le 20 janvier a montré un écart d'économie de 9 euros sur un plein de 50 litres !

N'attendez pas que le réservoir soit vide

Non, contrairement à une idée reçue très répandue, il n’est pas préférable d’attendre d’être sur la réserve pour faire le plein. Bien au contraire, remettre de l’essence ou du diesel à mi-plein est une excellente habitude. Certes, cela oblige à faire plus de passages à la pompe, mais vous éviterez ainsi de perdre du carburant, que ce soit en raison de la condensation l’hiver ou de l’évaporation due à la chaleur l’été.

Adoptez une conduite économique en roulant un peu moins vite

Et si vous baissiez votre vitesse de 10km/h ? Non, il ne s’agit pas d’une énième décision gouvernementale mais d’un conseil avisé pour économiser quelques dizaines d’euros de carburant sur l’année. En réduisant ainsi la vitesse de votre véhicule, vous pourrez économiser jusqu’à 1 litre de carburant aux 100 km. De quoi faire du bien au porte-monnaie, mais aussi à l’environnement puisque vos émanations de CO2 baisseront également en conséquence.

Economisez 1 litre en 4 minutes: baisser votre vitesse de 10km/h sur l’autoroute ne vous fait perdre que 4 minutes tous les 100 kilomètres !

Pratiquez l'écoconduite en anticipant vos freinages pour consommer moins de carburant

Autre bonne habitude à adopter au volant : évitez au possible les freinages trop abrupts. Accélérer tout le temps jusqu'au coup de frein au feu rouge ou un passage piéton entraîne une surconsommation inutile du véhicule. Pensez plutôt à lâcher le pied pour utiliser votre frein moteur : votre voiture décélèrera doucement et ne consommera plus rien. Vos plaquettes de frein vous en remercieront aussi !

Astuce: Adopter l'écoconduite permet d'économiser jusqu'à 10 % de votre consommation de carburant, selon l'Ademe.

Pensez à couper votre moteur dans les embouteillages et au feu rouge

De nombreux véhicules récents disposent de la technologie Start and Stop. Une option qui permet de réaliser une économie de 3 à 8 % de carburant, surtout pour les automobilistes citadins, habitués aux bouchons interminables.

Mais inutile de posséder une telle option pour l’appliquer. Si vous vous trouvez bloqué sur la route, à l’arrêt pour au moins 1 minute, n’hésitez pas : coupez le moteur ! Contrairement aux idées reçues, les voitures modernes supportent parfaitement les arrêts et redémarrages récurrents du moteur. Alors pourquoi continuer à le faire tourner dans le vide ?

Surveillez l'entretien de vos pneus pour ne pas sur-consommer du carburant

Saviez-vous qu’on estime à environ 20 % la part de consommation de carburant due aux pneus ? Négliger leur gonflage régulier est donc une grave erreur (en plus de la question de la sécurité). Un pneu sous-gonflé va faire augmenter automatiquement la consommation d’essence ou de diesel de votre voiture.

Que ce soit dans l’habitacle ou sur le côté de la portière, chaque voiture dispose d’une affichette sur laquelle sont indiquées les valeurs de référence pour chacun de vos pneus, et ce en fonction notamment du poids du véhicule. Soyez attentif et vérifiez la pression tous les mois et avant chaque grand trajet.

N'allumez pas la climatisation pour les petits trajets

La climatisation est l’ennemi de l’environnement. Et la voiture aussi ! Allier les deux, surtout en été, n’est absolument pas une bonne idée, tant pour la planète que pour votre budget. Sur certains modèles, celle-ci peut consommer jusqu’à 1 litre supplémentaire aux 100 km ! À faible vitesse, on privilégiera donc l’ouverture des fenêtres pour s’aérer.

Astuce: Sur une nationale ou une autoroute, c’est l’inverse ! Il vaut mieux privilégier la climatisation pour se rafraîchir. En effet, à vitesse élevée, une fenêtre ouverte peut entraîner une surconsommation de carburant car celle-ci influe sur l’aérodynamisme du véhicule.

Le régulateur de vitesse est votre ami

C’est déjà l'allié de nombreux automobilistes : le régulateur permet de stabiliser automatiquement la vitesse de sa voiture. Une option particulièrement utile pour les longs trajets sur une route nationale ou sur l’autoroute. D’autant qu’en évitant les coups d’accélération et de freinages pas toujours utiles, il aide aussi grandement à réduire sa consommation d’essence ou de diesel sur la route !

Ne chargez pas trop votre automobile

La consommation d’une voiture dépend bien sûr du comportement de son conducteur… mais aussi du poids du véhicule ! Un véhicule lourd et encombré d’accessoires (porte-vélos, coffre de toit, remorque…) va consommer beaucoup plus de carburant. Il est donc particulièrement économique de limiter au maximum la présence d’objets dans le coffre ou l’habitacle. Inutile de se servir de sa voiture comme d’un lieu de stockage annexe : cela ne fera qu’accélérer la date de votre retour à la pompe à essence.

Des économies à la clé en faisant décalaminer les voitures

Le décalaminage est un procédé d’entretien consistant en une injection d’hydrogène dans le moteur d’une voiture afin d’y éliminer la calamine, ce résidu qui résulte de la combustion du carburant, notamment dans la chambre d’explosion. Ce nettoyage en profondeur permet à votre véhicule de retrouver ses performances d’origine, ou presque. De quoi polluer moins et, bien sûr, consommer moins de carburant.

Astuce: -15 %.Un décalaminage à hydrogène dans un garage est facturé à partir de 70 euros. L’opération ne nécessite pas une longue immobilisation de la voiture.

Et si vous pouviez payer votre litre de carburant moins de 0,70 € ?

Si toutes ces astuces ne vous conviennent guère, il reste encore une solution pour continuer à utiliser sa voiture en consommant moins (cher). L’électrique ne vous tente pas ? Et si vous passiez au bioéthanol (E85) ? Issu de résidus agricoles, ce carburant fait légèrement plus consommer que les traditionnels (environ 20 % de surconsommation) mais son prix au litre est plus de deux fois moins élevé que pour l’essence ou le diesel : 0,70 € en moyenne. De quoi faire rêver ! Attention, il nécessite toutefois un investissement de départ : l’achat et la pose d’un kit de conversion coûte de 500 à 1 000 € en fonction du modèle. Un investissement vite rentabilisé.

![]() sos-litiges-58

28/03/2025

sos-litiges-58

28/03/2025

Ambulance, taxi… Comment se rendre à l’hôpital gratuitement ?

En 2025, la Sécu prévoit 110 millions d'euros d’économies sur le transport des malades. Ce qu’il faut savoir pour être remboursé, en 5 questions.

L’annonce est tombée. Alors qu’en 2023, 60 millions de trajets étiquetés « transport de malades » ont été prescrits pour un montant de 5,5 milliards d’euros, en 2025, l’Assurance maladie cherche à réaliser d’importantes économies.

L’idée est de favoriser le regroupement des patients lors du transport, les trajets en véhicule personnel ou en transport collectif, et de rembourser en priorité les frais entrant dans le parcours de soins. Comment être sûr de se faire rembourser son transport sanitaire ? La réponse en cinq questions.

1. Quand bénéficier d’un transport sanitaire remboursé ?

C’est le médecin traitant qui, dans la majorité des cas, décide si votre état de santé justifie que vous soyez véhiculé, et par quel type de transport. Il se détermine aussi sur la base de vos besoins, de votre condition physique (vous devez être allongé, assis, vous requérez une aide pour vous déplacer ou une surveillance médicale…), etc.

Certains transports dits « adaptés » existent dans la plupart des départements et communes. Ils sont réservés aux personnes reconnues en situation de handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), aux « seniors » à partir de 60 ans… La perte d’autonomie est un critère essentiel, tout comme les ressources, soumises à des barèmes-plafonds.

2. Le transport s’effectue-t-il seul ou en groupe ?

Si l’état de santé le permet, le recours au transport partagé dans un véhicule sanitaire léger (VSL) ou un taxi conventionné est favorisé, dans la limite de trois personnes, en position assise. Cela constitue une économie importante pour la Sécurité sociale (de l’ordre de 35 % quand trois patients sont transportés), mais aussi pour les passagers. La tarification est en effet dégressive : le premier pris en charge débourse plus que le deuxième, et ainsi de suite.

Contrairement au taxi conventionné, un VSL effectue uniquement des courses sanitaires, avec un équipement médical spécifique (surveillance, administration d’oxygène…) et des professionnels diplômés (ambulanciers, aides-soignants…). Les ambulances, en revanche, ne peuvent transporter qu’un seul patient, en position couchée. Elles sont en général réservées aux personnes souffrant de pathologies nécessitant des soins particuliers : affections de longue durée (ALD), risques de contagion, besoins de désinfection poussés…

À savoir: Pour plus de confort, il est possible de commander une ambulance au lieu du VSL indiqué sur la prescription médicale, mais la différence tarifaire (quasiment le double) sera de votre poche ! Attention aussi à ne pas commander un taxi simple à la place d’un taxi conventionné. Vous ne serez pas remboursé.

3. Comment maximiser les chances de se faire rembourser ?

• Le transport doit être prescrit par votre médecin traitant (à défaut votre chirurgien). Il vous fournira une « prescription médicale de transport », valable un an. Si un trajet particulier est nécessaire (distance de plus de 150 km aller, courses en série pendant deux mois…), le médecin remplira un formulaire spécifique, qui devra être envoyé au médecin-conseil de la CPAM pour accord. Si passé quinze jours, vous n’avez pas de réponse, c’est que votre demande est acceptée. Sinon, vous serez notifié par courrier du refus.

• Demandez une facture au transporteur une fois le trajet réalisé. Celle-ci détaille l’horaire de prise en charge, la destination, le type de véhicule, etc.

• Envoyez votre prescription médicale de transport et la facture correspondante à votre CPAM. En cas d’urgence ou d’impossibilité d’avoir une prescription en amont des soins, celle-ci peut être établie par la suite, sous forme, là encore, d’une prescription médicale de transport ou de facture(s) du transporteur agréé. Les remboursements a posteriori sont étudiés scrupuleusement par l’Assurance maladie et ont moins de chance d’aboutir.

4. Quel remboursement attendre ?

Le taux de remboursement, tout type de transport confondu, est de 55 % pour la part Sécurité sociale et 45 % pour la mutuelle. Certains patients, comme les femmes enceintes à compter du sixième mois de grossesse, les accidentés du travail, les ALD… bénéficient d’une prise en charge à 100 % dans la limite des tarifs de l’Assurance maladie.

À savoir Une franchise médicale de 4 € par voyage est appliquée, d’un montant maximal de 8 € par jour. Elle n’est pas remboursée par l’Assurance maladie. Seuls en sont dispensés les mineurs, les femmes enceintes couvertes par l’assurance maternité et les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de l’aide médicale d’État (AME) ou de soins urgents.

Réduire la facture du transport médical, mode d'emploi:

• Consultez un médecin avant le voyage afin qu’il établisse une « prescription médicale de transport » ou « bon de transport ».

• Évitez de troquer le covoiturage prescrit en véhicule léger sanitaire contre un transport individuel. La différence de coût sera à votre charge.

• Ne prenez pas n’importe quel taxi : il doit être conventionné, autrement dit certifié par la CPAM, sans quoi vous ne serez pas remboursé. À noter que les taxis conventionnés pratiquent le tiers payant.

5. Que faire si vous avez trop payé ?

Les remboursements liés au transport sanitaire sont conditionnés aux plafonds légaux en vigueur, affichés à l’intérieur des ambulances et VSL. Pour les taxis conventionnés, cela est régi par le bon de transport ou le compteur. Les professionnels doivent s’y conformer. Cyprien Denizou, assistant de service social à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, note que « la problématique récurrente rencontrée par les patients qui souhaitent se faire rembourser est de se présenter à l’hôpital ou aux soins sans bon de transport ».

En cas de surcoût important, il propose de « réaliser un recours administratif avec demande de prise en charge par la Sécurité sociale, ou bien une demande d’aide exceptionnelle pour remboursement de frais a posteriori ». Ces démarches se font en général seul, mais il rappelle qu’il est tout à fait possible de « se rapprocher du service social de l’hôpital en cas de difficultés ».

Source : 60 Millions de consommateurs

![]() sos-litiges-58

21/11/2022

sos-litiges-58

21/11/2022

Vignette Crit’Air : ce SMS peut vider votre compte bancaire

Une arnaque d’ampleur s’appuie sur la vignette réglementaire. L’objectif des escrocs ? Dérober vos données personnelles et bancaires. Prudence !

On connaissait les sites commerciaux parfois trompeurs qui font payer 59 € une vignette Crit’Air coûtant officiellement 3,70 €. Voici maintenant que la pastille colorée, obligatoire pour circuler en voiture dans les zones à faibles émissions (ZFE) de plusieurs grandes agglomérations, fait l’objet d’une vague d’hameçonnage d’ampleur qui déferle sur les smartphones des Françaises et Français.

C’est par SMS que les escrocs opèrent. « Nos agents ont constaté que vous n’étiez pas muni de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer via support-critair.fr » Ce message menaçant laisse planer le doute dans l’esprit des automobilistes, même s’ils ne sont pas concernés par les ZFE. Il a tout l’air d’être officiel. Pourtant, il n’en est rien.

Quelques euros à payer seulement

Le lien présent dans le SMS renvoie vers un site web ressemblant à s’y méprendre à un site officiel, avec logo de la République française, jargon administratif ou textes de loi. Plusieurs sites avec des noms différents ont été activés pour cette arnaque.

Pour commander la vignette, il suffit de s’acquitter de 2,95 €. Une somme modique, qui n’éveille pas les soupçons. Pourtant, ce stratagème poursuit un autre but que celui de vous délester de quelques euros : vous soutirer le maximum d’informations personnelles comme votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et les numéros de votre carte bancaire.

Une arnaque en plusieurs étapes

Vous êtes tombé(e) dans le panneau ? Faites tout de suite opposition à votre carte bancaire. Car les données fournies vont être utilisées plus ou moins rapidement – soit directement par les fraudeurs, soit après avoir été revendues. Des achats pourront alors être réalisés à votre insu. Ou vous pourrez être contacté(e) par téléphone par un faux conseiller bancaire dont le seul but est de vous arracher les identifiants de votre compte bancaire, afin de procéder à votre place à des virements, ou de vous faire valider des achats de gros montants.

S’il est déjà trop tard et que des opérations suspectes apparaissent sur votre compte, faites opposition, signalez les transactions frauduleuses sur la plateforme officielle Perceval, et réclamez le remboursement des sommes détournées à votre banque.

Pour acquérir Crit’Air, une seule solution

Si vous avez besoin de la vignette Crit’Air, ne passez jamais par un SMS. « Le ministère de la transition écologique n’envoie jamais de SMS pour dire que vous n’avez pas de vignette, rappelle Jean-Jacques Latour, responsable expertise de Cybermalveillance.gouv.fr. De plus, cette dernière n’est pas obligatoire pour tous les automobilistes, mais seulement pour ceux qui circulent dans les zones réglementées. »

Le site Certificat-air.gouv.fr est le seul site officiel permettant de se procurer une vignette Crit’Air. « Il faut bien vérifier que le site se termine par .gouv.fr », conseille Jean-Jacques Latour.

À quoi sert la vignette Crit’Air ?

La vignette Crit’Air permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote. Elle concerne tous les véhicules : voitures, utilitaires légers et poids lourds. Elle est obligatoire pour circuler dans une zone à faibles émissions (ZFE), notamment les grandes agglomérations, ou lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors des épisodes de pollution. Ce petit autocollant rond doit être apposé sur le pare-brise de votre véhicule.

Source : 60 Millions de consommateurs

![]() sos-litiges-58

17/11/2022

sos-litiges-58

17/11/2022

PNEUS NEIGE, QUELLE RÈGLEMENTATION POUR L'HIVER 2022-2023 ?

Entre le 1er novembre et le 31 mars, pour la deuxième année consécutive, les véhicules qui circulent dans certaines zones de montagne doivent être équipés d’équipements spécifiques.

Cette obligation d’équipement a été instaurée par le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 (art. D. 314-8 du code de la route). Ce décret a été pris en application de l'article 27 de la loi n°2016-1888 du 2 décembre 2016, dite "loi Montagne II". Il est entré en vigueur pour la première fois, le 1er novembre 2021.

L’objectif est d’améliorer la circulation sur les routes dans les régions montagneuses et la sécurité des automobilistes.

Quels sont les véhicules concernés ?

Cette règlementation concerne tous les véhicules à 4 roues : véhicules légers, véhicules utilitaires, camping-cars, autocars, bus, et poids-lourds.

Quel équipement ?

La règlementation permet de choisir entre :

1 - Un équipement permanent qui consiste à équiper son véhicule de pneus hiver.

2 - Un équipement antidérapant amovible qui doit être stocké dans le véhicule et facilement mis en place dès que le conducteur s’apprête à circuler dans une zone soumise à cette obligation :

- Soit des chaines métalliques,

- Soit des chaussettes à neige en textile.

Quels pneus hiver ?

A partir du 1er novembre 2024, les seuls pneus hiver conformes à la règlementation seront les pneus estampillés 3PMSF.

Ils doivent comporter la présence conjointe du symbole alpin (3 pics montagneux qui entourent un flocon de neige) et de l’un des marquages suivants :

- M+S

- M.S

- M&S

Pour laisser aux automobilistes le temps de s’équiper, la règlementation autorise jusqu’au 31 octobre 2024, la circulation avec des pneus marqués "M+S". Ce sont les seuls pneus autorisés pendant cette période.

Attention

Bon à savoir

Les pneus 4 saisons (4S, Allweather, All Season) n’ont pas de définition règlementaire et ne sont pas considérés comme des pneus hiver.

A partir du 1er novembre 2024, si vos pneus ne possèdent pas le marquage 3PMSF, vous pourrez continuer à circuler, mais pour être en conformité avec la réglementation, vous devrez détenir des chaînes pour circuler dans les zones concernées.

Bon à savoir

Quelles roues du véhicule doivent être équipées ?

Si votre véhicule est équipé de pneus à clous, vous n’êtes pas concerné par ces obligations d’équipement.

Si vous choisissez d’équiper votre véhicule avec des pneus hiver, les 4 roues doivent être équipées.

Si vous optez pour des chaines à neige ou un dispositif antidérapant amovible, de type "chaussette à neige", il faut que deux roues motrices au minimum en soient équipées.

Quelles sont les zones concernées ?

Les communes situées dans les massifs montagneux sont concernées par cette mesure.

Sur les 48 départements montagneux, 34 sont visés en 2022.

Le préfet de chaque département établit la liste des communes et des routes sur lesquelles les obligations d’équipement s’appliquent en période hivernale. Vous pouvez retrouver la liste sur le site de la Sécurité routière. Une signalisation spécifique est mise en place dans les communes concernées (arrêté du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière).

Quelles sont les sanctions en cas d’absence des équipements ?

L’absence de ces équipements devrait être sanctionnée par une amende de la 4ème classe de 135 € et une immobilisation éventuelle du véhicule, mais le décret fixant la sanction n’est pas encore paru.

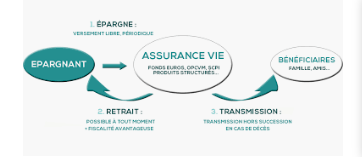

Assurance-vie, décès du souscripteur, quelle est la procédure ?

Au décès du titulaire d'un contrat d'assurance vie, ce contrat prend fin. Le capital garanti en cas de décès doit alors être versé à la personne ou aux personnes désignées dans la "clause bénéficiaire" du contrat. Mais il appartient aux bénéficiaires de demander ce versement, dont l'assureur n'a pas à prendre l'initiative.

Le premier contact avec l'assureur

Après le décès de l'assuré, contactez rapidement l'assureur qui gère le contrat dont vous pensez être le bénéficiaire. Ses coordonnées figurent sur les documents ayant trait à l'assurance: formulaire de souscription, conditions générales ou particulières du contrat, "relevé de situation" du contrat que l'assureur doit adresser au moins une fois par an... Vous pourrez ainsi savoir (soit immédiatement, soit par un courrier que l'assureur vous enverra ultérieurement) si vous êtes bien bénéficiaire, et comment faire votre demande. Toutefois, si la clause bénéficiaire renvoie à un testament déposé auprès d'un notaire, le ou les bénéficiaires ne seront connus qu'après ouverture de ce testament. Dans ce cas, le notaire se charge souvent d'indiquer à l'assureur qui sont les bénéficiaires, pour que celui-ci les contacte ensuite directement.

Notre conseil

Pour gagner du temps, vous pouvez faire cette première démarche par téléphone, ou en vous rendant dans un bureau de l'assureur (ou d'un agent d'assurances) ou, le cas échéant, dans une agence de la banque auprès de laquelle le contrat a été souscrit.

Faites cette démarche même si vous n'êtes pas sûr d'être bénéficiaire. L'assureur n'étant pas tenu de rechercher tous les bénéficiaires, vous risquez, si vous ne vous manifestez pas, de ne pas percevoir votre dû.

La constitution du dossier

Le versement du capital de l'assurance est subordonné à la production de divers documents destinés à établir que le contrat a pris fin du fait du décès de l'assuré, et attestant de votre qualité de bénéficiaire. L'assureur vous demandera également l'original du formulaire de souscription du contrat, ainsi que vos coordonnées bancaires.

Un extrait d'acte de décès

L'extrait d'acte de décès est délivré gratuitement par la mairie de la commune où le décès a eu lieu.

Notre conseil

S'il y a plusieurs bénéficiaires, certaines pièces peuvent n'être envoyées que par l'un d'eux (acte de décès, original du formulaire de souscription...), et les autres indiqueront à l'assureur que ces pièces lui sont envoyées par ailleurs.

L'original du formulaire de souscription du contrat

Si vous ne retrouvez pas l'original du formulaire de souscription du contrat dans les papiers du défunt, rédigez une déclaration sur l'honneur, sur papier libre, attestant qu'il a été perdu. Certains assureurs demandent, à la place du formulaire de souscription, une lettre d'acceptation du contrat (sur papier libre) précisant les références de celui-ci, ou envoient une lettre d'acceptation préétablie que vous n'aurez qu'à signer.

Un relevé d'identité bancaire (RIB)

Afin que le capital puisse être versé sur votre compte.

Un document établissant que vous êtes bénéficiaire

Selon la rédaction de la clause bénéficiaire:

Vous êtes nommément désigné

une copie recto verso de votre carte d'identité, ou à défaut, de votre passeport.

Vous êtes désigné en votre qualité de conjoint, enfant, petit-enfant, héritier... du défunt

Un acte de notoriété. Établi par le notaire chargé de la succession (coût: 160 € en moyenne), ce document précise quel est votre lien avec le défunt. L'assureur pourra ainsi déterminer si vous êtes bénéficiaire du contrat et, si vous êtes plusieurs, la part du capital qui vous revient. Notamment, lorsque les bénéficiaires sont les héritiers, le capital est partagé selon la part d'héritage qui leur revient.

Vous êtes désigné en votre qualité de concubin

Un certificat de concubinage notoire (établi gratuitement par la mairie de votre commune de résidence).

Vous êtes désigné en votre qualité de partenaire de Pacs

Une photocopie du pacte.

Les formalités fiscales

Selon la date de souscription du contrat, l'âge de l'assuré, et le montant du capital, des droits de succession sont parfois dus sur ce capital (voir p. 92 le rappel des règles fiscales en la matière). Vous devez donc vous acquitter de diverses formalités fiscales avant que le capital puisse vous être versé.

Déclaration de succession partielle

Procurez-vous un exemplaire du formulaire fiscal de déclaration de succession (n° 2705 - art. 757b du code général des impôts - CGI) auprès du notaire chargé de la succession, de l'assureur, dans une recette des impôts, ou téléchargez-le sur Internet (www.impots.gouv.fr/portal/ dgi/public/particuliers, rubrique "rechercher un formulaire).

Remplissez uniquement le "cadre à remplir par le déposant" et le cadre "contrat d'assurance vie". Compte tenu de la complexité des informations requises (date de souscription du contrat, numéro de police, montant des primes versées après 70 ans...), demandez à l'assureur qu'il vous les communique.

Déposez cette déclaration à la recette principale des impôts du lieu de domicile du défunt.

Certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits

Selon les cas (voir p. 92 la fiscalité de la transmission de l'assurance vie), l'administration fiscale vous délivrera un certificat de non-exigibilité des droits, ou vous demandera d'acquitter les droits correspondants et vous délivrera ensuite un certificat d'acquittement des droits. Ce certificat doit ensuite être communiqué à l'assureur, qui ne peut sans cela régler les capitaux dus (art. 806 III du code général des impôts).

Notre conseil

Pour ne pas avoir à faire l'avance des droits, vous pouvez demander à l'assureur, par écrit, de verser directement, à votre place, tout ou partie des sommes correspondantes, et de les déduire du capital.

La déclaration sur l'honneur à l'assureur

Si les sommes dont vous êtes bénéficiaire au titre d'un ou plusieurs contrats souscrits par le défunt dépassent 152 500 €, le surplus est assujetti à un prélèvement de 20 % (art. 990-I du CGI). Leur versement au fisc incombe à l'assureur, qui les prélèvera sur le capital. Vous devez donc lui déclarer:

- qu'à votre connaissance, vous n'êtes bénéficiaire d'aucun autre contrat d'assurance vie,

- ou, au contraire, que vous avez déjà demandé à bénéficier de la totalité ou d'une partie de l'abattement de 152 500 € au titre d'un autre contrat.

L'assureur pourra ainsi déterminer s'il doit prélever des droits et leur montant et sera dégagé de toute responsabilité à l'égard du fisc si votre déclaration est erronée. Si vous êtes bénéficiaire de plusieurs contrats, vous adresserez cette déclaration à chaque assureur.

Le versement du capital

Délais: comptez de 10 à 15 jours

La législation n'impose aucun délai à l'assureur pour verser le capital. Toutefois, certains assureurs s'engagent, par contrat, à verser les fonds dans un laps de temps assez court (10 à 15 jours, à compter du moment où toutes les pièces du dossier sont réunies).

Notre conseil

Le décès de l'assuré mettant fin au contrat, l'épargne cesse de fructifier, sauf disposition contraire du contrat. Ne tardez donc pas à effectuer les démarches auprès de l'assureur, pour ne pas immobiliser sans profit ce capital.

Montant: capital acquis à la date du décès

La somme versée correspond au capital acquis à la date du décès de l'assuré, après déduction des avances éventuellement consenties par l'assureur et non remboursées, et des droits de succession versés par l'assureur. En aucun cas, vous ne pouvez percevoir l'argent en liquide. L'assureur procédera à un virement sur votre compte bancaire, ou vous adressera un chèque.

Lorsqu'il y a plusieurs bénéficiaires, il peut aussi adresser au notaire chargé de la succession un chèque unique pour qu'il répartisse le capital entre les bénéficiaires.

Notre conseil

En cas de besoin, vous pouvez demander à l'assureur, avant que le dossier soit complet, de vous verser une avance sur le capital. Mais il n'acceptera de le faire qu'à concurrence d'une faible partie du capital.

Le bénéficiaire est mineur

Une copie du livret de famille ou tout autre document désignant le représentant légal du mineur (père, mère, tuteur...).

Vous êtes le descendant d'un bénéficiaire décédé avant l'assuré

Vous pouvez bénéficier du contrat à sa place, si la clause bénéficiaire le prévoit expressément, par une formulation telle que "mes enfants vivants ou représentés" (voir le n° 964 du Particulier). Justifiez vos prétentions en joignant une copie de l'acte de décès du bénéficiaire que vous représentez, et un document établissant votre lien de parenté avec lui.

Le bénéficiaire est un majeur protégé

Une copie du jugement désignant le tuteur ou le curateur.

Dispense de déclaration et de la présentation d'un certificat

Vous êtes dispensé de déclaration et de la présentation d'un certificat si:les sommes dont vous êtes bénéficiaire n'excèdent pas 7 600 € (au titre d'un ou plusieurs contrats d'assurance vie souscrits par le défunt ; art. 806-III du CGI) ;vous êtes le conjoint du défunt ou un enfant ;et vous n'avez pas de domicile à l'étranger.Si vous remplissez toutes ces conditions, vous êtes alors uniquement tenu de déclarer par écrit au fisc que les sommes qui vous sont dues n'excèdent pas 7 600 €. Communiquez une copie de cette déclaration à l'assureur.

Si vous avez besoin d'un accompagenement dans ces formalités complexes, n'hésitez pas à faire appel à nos services.

En devenant membre de notre Association pour une cotisation modeste de 28 €, nous vous soulageons dans cette opération .Il vous suffit de nous joindre sur soslitiges58@gmail.com

Alcool au volant, calculez la marge d'erreur possible

Alcool au volant : exigez les marges d’erreur

Le présent article n'est bien entendu pas un encouragement à consommer de l'alcool au volant mais des erreurs techniques peuvent avoir des conséquences fâcheuses.D'ailleurs, la loi l'a prévu puisqu'elle consent l'existence possible d'une marge d'erreur mais force est de constater que ce droit est passé sous silence.

Ne pas confondre :

En cas d’excès de vitesse, l’Administration calcule une marge technique d’erreur sur les procès-verbaux.

Il n’en est rien pour les contrôles d’alcoolémie, en principe.

Quel est l’intérêt de contester ?

Uniquement, dans les cas oû après avoir calculé une marge d’erreur autorisée, les faits reprochés (graves en général) peuvent être requalifiés (le délit ne redevient qu’une contravention et les peines sont moins sévères ou bien vous n’êtes plus en infraction).

Rappel des normes

Contrôle par analyse de sang (éthylotest ou alcootest) : Il s’exprime en l/air

Contrôle par souffle dans un éthylomètre : Il s’exprime en mg/l .Soit il est compris entre 0,25 et 0,40 mg/l, c’est une contravention soit il est supérieur à 0,40 mg/l et là c’est un délit.

Marge d’erreur autorisée

Les Textes l’autorisent pour des situations très proches du seuil interdit et il faut les invoquer avec précision dans la contestation mais être prudent dans son application.

Exemples précis :

-Taux constaté : 0,43 mg/l Le calcul de la marge d’erreur est de 0,43mg/l x 8/100 =0,034

0,43- 0,034 = 0,39mg/l et dans ce cas le délit devient une contravention puisque le délit est réprimé à partir de 0,40.

-Taux constaté 0,27 mg/l Le calcul de la marge d’erreur est de 0,27 Mg/l – 0,032 mg/l = 0,228 mg/l et l’infraction n’est plus constituée puisqu’inférieur à 0,25 mg/l

Dans l’application, faites appel à notre Association car les Tribunaux ne sont pas tendres à l’égard des contrevenants qui ne contestent pas l’infraction mais son calcul. Mais chaque cas mérite d’être étudié.

Saisissez-nous par mail soslitiges58@gmail.com

Les cas de dispenses de ceintures de sécurité

Ceinture de sécurité, les cas de dispenses

- Le cas de la personne dont l’état morphologique est incompatible avec le port de la ceinture.

- Le cas de la personne munie d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par la Préfecture (aussi légitimes soient-ils, les autres certificats ne sont pas exonératoires)

- Les conducteurs de véhicule d’intérêt général, les chauffeurs de taxis, les véhicules de service publics avec arrêts fréquents ou ceux qui effectuent des livraisons de porte à porte.

Le cas particulier du mineur

En cas d’infraction du mineur (places avant ou arrière), c’est le conducteur qui doit payer l’amende (pas de retrait de point dans ce cas précis).

Fouille, touche pas à ma voiture !

Fouilles, touche pas à ma voiture ?

Vos droits :

- Seul un officier de police judiciaire peut fouiller votre véhicule et à condition que vous ayez tenté ou que vous avez commis un délit ou un crime (flagrant délit).

Exemples : délit de fuite

- conduite en état d’ivresse manifeste (0,80 g/l de sang (si mesurée avec une prise de sang) 0,40 mg/l d'air expiré (si mesurée avec un éthylomètre)

vol ou tentative de vol

récidive d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h

contrôle de stupéfiants positif

- En dehors de ces cas de flagrance de délits, l’OPJ ne peut vous fouiller que s’il est réquisitionné dans le cadre d’affaires de terrorisme, de détention d’armes ou d’explosifs : il doit alors vous justifier d’un écrit du Procureur de la République. Vous pouvez donc refuser cette fouille. Si votre véhicule est immobilisé, l’OPJ dispose de 30 minutes pour se procurer cet écrit sinon vous pouvez vous libérer.

- Les Douanes ont un pouvoir plus étendu pour fouiller vos marchandises. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous présente une carte d'appartenance aux Douanes.

Vente de votre auto : précautions

MISE EN VENTE DE VOTRE VÉHICULE

Attention à la petite annonce

En cas de vente de véhicule entre particuliers, soyez prudent sur la rédaction de votre petite annonce, car la validité de la vente peut en dépendre.

- Attention à la publicité mensongère (kilométrages, motorisation, année, état général ……..), cela peut conduire à l’annulation de la vente et voire à des dommages intérêts.

- Sachez, toutefois, que votre silence concernant la vente d’un véhicule précédemment accidenté n’est plus sanctionné par les tribunaux, dès lors que les réparations ont été effectuées par un professionnel dans les règles de l’art.

- En cas de litiges, en accord avec l’acheteur, vous pouvez faire appel à une expertise amiable.

- Vous rencontrez des difficultés pour résoudre votre litige : faites appel à notre Association en nous adressant un mail (avec tous vos écrits) sur soslitiges58@gmail.com

Peut-on tout faire au volant ?

Que dit la loi ?

« L’automobiliste doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

Conséquences ?

Les forces de l’ordre sont autorisées à verbaliser tout comportement dangereux ou inapproprié à la conduite.

Exemples d’interdictions

Lecture d’une carte routière en conduisant

Fumer ou se maquiller ou manipuler son GPS

Conditions de la juste verbalisation

Dans ces derniers cas, l’agent doit caractériser le manquement en démontrant son caractère dangereux et il doit expliquer le risque ou la commission d’une infraction connexe (ex trajectoire déviante, défaut de clignotant…..).

En cas de contestation devant le juge, ce dernier devra justifier en quoi le comportement constaté ne permettait pas au conducteur d’être maître de son véhicule.

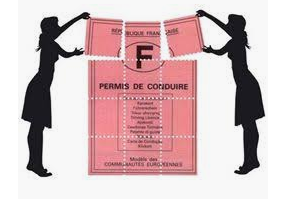

Points de permis et dispense de peine

Permis, perte de points, dispense de peine

- Vous êtes convoqué devant le Tribunal et vous risquez des pertes de points jusqu’à remettre en cause la validité de votre permis.

- Il existe une possibilité exceptionnelle dans laquelle vous pouvez solliciter du Juge ,même condamné, la dispense de peines telles le paiement de l’amende , de la suspension de votre permis, et surtout la perte de points sur votre permis.

Pour plus de renseignements, nous pouvons vous guider pour étudier si votre cas est éligible à cette situation exceptionnelle.

Merci de nous contacter soslitiges58@gmail.com en nous fournissant copie de votre procès-verbal, le solde de votre nombre de points après comptage de cette infraction.

Déplacements en voiture autorisés pendant le confinement

Quels sont les déplacements autorisés pendant le confinement ?

Oui, il est encore possible d’utiliser sa voiture, mais pas pour la promenade. Ni pour partir en vacances. Le point en cinq questions et réponses.

Des véhicules circulent encore pendant le confinement. Nous précisons qui peut les prendre, pour quelle raison, et qui a éventuellement droit à un plein gratuit.

• Dans quel cas peut-on utiliser sa voiture ?

Le trajet doit entrer dans le cadre des déplacements autorisés pendant la période de confinement. Pas question de partir en vacances avec. Mais, sous réserve d’avoir son attestation sur soi, on peut prendre sa voiture pour aller travailler, effectuer des achats de première nécessité, pour des soins, des motifs familiaux impérieux…

Les déplacements pour faire du sport, se balader ou promener son chien ne se font évidemment pas en voiture.

• Peut-on être plusieurs dans une voiture ?

C’est possible pour un déplacement autorisé et en veillant à respecter les gestes barrières. Ainsi, le parent qui récupère ses enfants dans le cas d’une garde alternée peut les ramener en voiture.

On peut aussi accompagner un proche pour un examen médical indispensable ou une convocation s’il n’a pas d’autres moyens de s’y rendre. Chaque personne dans la voiture doit être munie de son attestation dérogatoire.

Si vous cherchez d’autres informations sur les sorties et déplacements, vous pouvez consulter le site officiel du gouvernement et notamment sa rubrique « questions-réponses ».

• Peut-on aller faire ses courses loin de chez soi ?

La règle est le déplacement individuel bref et à proximité du domicile. Mais, contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là, les contraintes imposées pour les promenades et l’activité physique (rayon d’un kilomètre et durée d’une heure) ne s’appliquent pas pour les achats de première nécessité.

Le ministère de l’Intérieur nous a confirmé que l’on peut continuer à se rendre dans son hypermarché habituel pour faire son « plein » de provisions sans risque d’être verbalisé.

On n’est donc pas obligé d’aller uniquement à la supérette du coin. On peut aussi se rendre dans un magasin éloigné si l’on veut un service « drive » non proposé par des enseignes plus proches.

• Doit-on payer son stationnement ?

De nombreuses villes (comme Paris, Lyon, Brest, Strasbourg et Caen) ont décidé de rendre le stationnement gratuit pendant la période de confinement. Dans certains cas, la gratuité ne vaut que pour les résidents et le stationnement temporaire reste payant.

Les stationnements gênants ou dangereux continuent, par ailleurs, à être verbalisés. L’information est en général disponible sur les sites des mairies, et des radios ou journaux locaux. L’application PayByPhone qui sert à payer son stationnement dans plus de 170 villes, tient aussi à jour la liste de celles qui sont passées à la gratuité.

• Peut-on aller faire son plein ?

Les stations-services font partie des « établissements dont les activités demeurent autorisées » et il est donc possible de s’y rendre pour remplir son réservoir au titre des achats de première nécessité. Les stations sont en principe ouvertes et approvisionnées.

Mais certains pompistes pourraient être tentés de réduire leurs horaires, voire de fermer si la clientèle se fait trop rare. La diminution des déplacements réduit aussi le besoin de passer à la pompe.

Le plein gratuit pour les soignants ?

« Étant soignante, j’ai vu dans les médias que nous avions l’autorisation d’avoir le carburant gratuit, raconte Émeline. J’ai donc fait le plein de mon véhicule le lundi 23 mars 2020, mais la caissière a refusé de me laisser le plein gratuit car son patron n’avait pas reçu d’information pour le moment. » Émeline a conservé son ticket de caisse, mais elle ne pourra pas obtenir de remboursement.

Il n’y a pas de mesure générale, seulement une offre du groupe Total. Le pétrolier a proposé aux établissements hospitaliers et aux Ehpad des bons d’essences utilisables dans ses stations pour une valeur globale de 50 millions d’euros. Les établissements qui en feront la demande se verront attribuer des bons d’une valeur de 30 €, qu’ils pourront remettre à leurs employés.

Source : 60 Millions de consommateurs

Tout savoir sur les trottinettes électriques

Leur usage est désormais encadré par le code de la route. Voies autorisées, stationnement, équipements obligatoires... Voici les règles à connaître.

On les voyait partout en ville, mais ils n’avaient officiellement le droit de circuler que sur des circuits privés. Trottinettes électriques, mono roues, gyropodes sont désormais reconnus par le code de la route au titre des engins de déplacement personnels motorisés (EDPM).

Un décret du 23 octobre a créé cette nouvelle catégorie de véhicules, qui regroupe des engins de petite taille, sans selle (sauf pour les gyropodes), doté d’un moteur électrique et ne dépassant pas 25 km/h. Comme on pouvait s’y attendre, leur encadrement est largement inspiré de celui des vélos.

Le conducteur

La conduite d’un engin de déplacement personnel motorisé est autorisée à partir de 12 ans. Le code de la route spécifie que l’engin ne peut transporter qu’un seul conducteur. L’utilisation à deux, qui s’était développée ces derniers mois, constitue donc une infraction.

Les voies autorisées

- En ville

Les engins doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. En leur absence, ils sont sur la chaussée. Ils ne peuvent pas circuler sur les trottoirs, sauf si les autorités locales leur accordent le droit de les emprunter. Dans ce cas, ils doivent rouler à l’allure du pas (6 kms/h) et ne pas gêner les piétons. Marcher sur les trottoirs en poussant son engin à la main est autorisé.

- Hors agglomération

Les engins peuvent emprunter des voies vertes ou des pistes cyclables. Les autorités locales peuvent aussi les autoriser sur les routes limitées à 80 km/h. Le conducteur doit alors porter un casque, un gilet haute visibilité ou un équipement rétroréfléchissant, un éclairage complémentaire (non éblouissant et non clignotant) et il doit rouler phares allumés.

Les équipements obligatoires

Pour le conducteur, le casque n’est pas obligatoire en ville. La nuit, ou si la visibilité est insuffisante, il doit porter un gilet haute visibilité ou un équipement rétroréfléchissant.

L’engin doit être doté de feux avant et arrière, de catadioptres avant, arrière et latéraux, d’un avertisseur sonore et d’un frein. Un délai d’adaptation a toutefois été prévu et ces équipements ne seront obligatoires qu’à partir du 1er juillet 2020.

Les règles de circulation

Comme les cyclistes, les EDPM sont autorisés à circuler à double sens dans les zones de rencontre et les zones 30 (sauf disposition locale différente). Ils ont les mêmes obligations que les vélos pour les intersections et les priorités. Par ailleurs, les voitures sont autorisées à franchir une ligne blanche pour les dépasser.

Le stationnement

Les EDPM sont autorisés à stationner sur les trottoirs.

Les sanctions

- Amende pour une contravention 1re classe (11 €)

Absence d’équipements obligatoires sur l’engin (feux, catadioptres, frein, avertisseur).

- Amende pour une contravention de 2e classe (35 €)

Absence de gilet ou d’équipement rétroréfléchissant la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante ; conduite à deux ; circulation hors des pistes ou bandes cyclables lorsqu’elles existent ; circulation hors agglomération (sauf si autorisation locale) ; circulation sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou occasionner une gêne pour les piétons ; pousser ou tracter une charge ; se faire remorquer par un véhicule.

- Amende pour une contravention de 4e classe (135 €)

Modification de l’engin pour dépasser les 25 km/h ; conduite sans casque hors agglomération ; adulte laissant un enfant de moins de 12 ans conduire un EDPM.